为助力学生深入理解传统文化内涵,探索传统文化在当代的创新表达,2025年4月18号在博文104教室,弘德大学生宣讲团举行中华优秀传统文化主题宣讲会。

教育学院

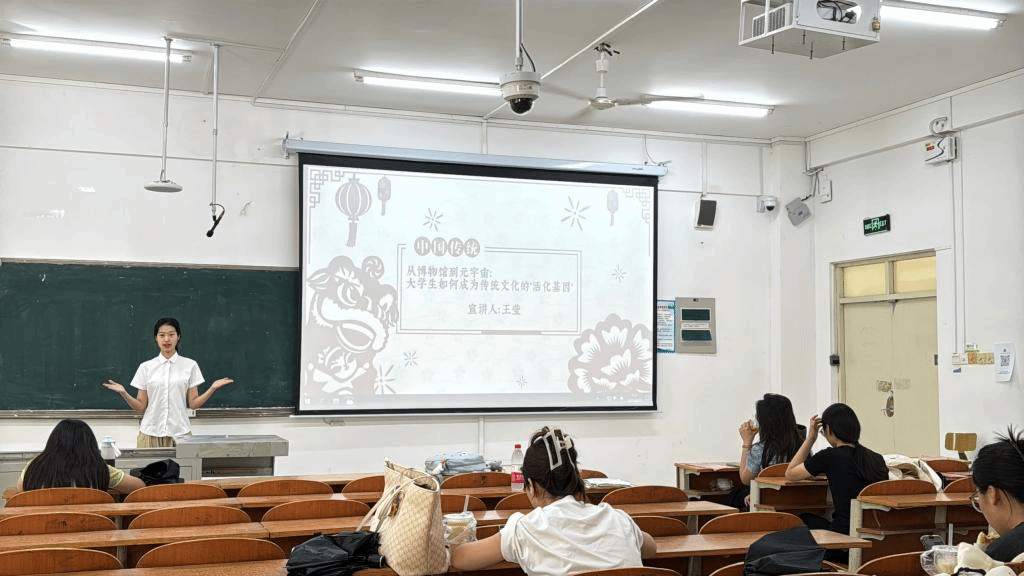

教育学院学生代表刘菡、王莹围绕传统文化传承与创新展开分享。

刘菡同学宣讲《千年文脉薪火传:解码传统文化基因》以传统文化的当代价值为核心,从“基因解码”“脉络梳理”“时代活化”三个维度展开宣讲。在解码文化基因的内核中,她指出,传统文化基因藏在典籍、技艺、习俗的细节中。如《论语》“己所不欲,勿施于人”的处世哲学,与当代社会的共情能力培养高度契合;景德镇陶瓷的“泥火共生”技艺,蕴含着中国人“天人合一”的生态智慧。这些基因是文明延续的密码,需通过文本研读、非遗体验等方式深度挖掘。

王莹同学宣讲《从博物馆到元宇宙:大学生如何成为传统文化的"活化基因"》聚焦数字时代的文化传承,结合技术创新与青年视角,提出传统文化“破圈”路径。在元宇宙中的基因重组中“当敦煌飞天遇上虚拟偶像,传统文化会产生怎样的化学反应?”王莹以某虚拟歌手演绎昆曲《牡丹亭》为例,指出元宇宙为文化传承提供了“沉浸式创新场域”。她分享了大学生可参与的实践方向:用区块链技术为非遗手工艺品确权,用游戏引擎还原古代建筑营造技艺,或在虚拟社交平台策划“传统服饰秀”,让文化基因在数字空间中“重生”。

外国语学院

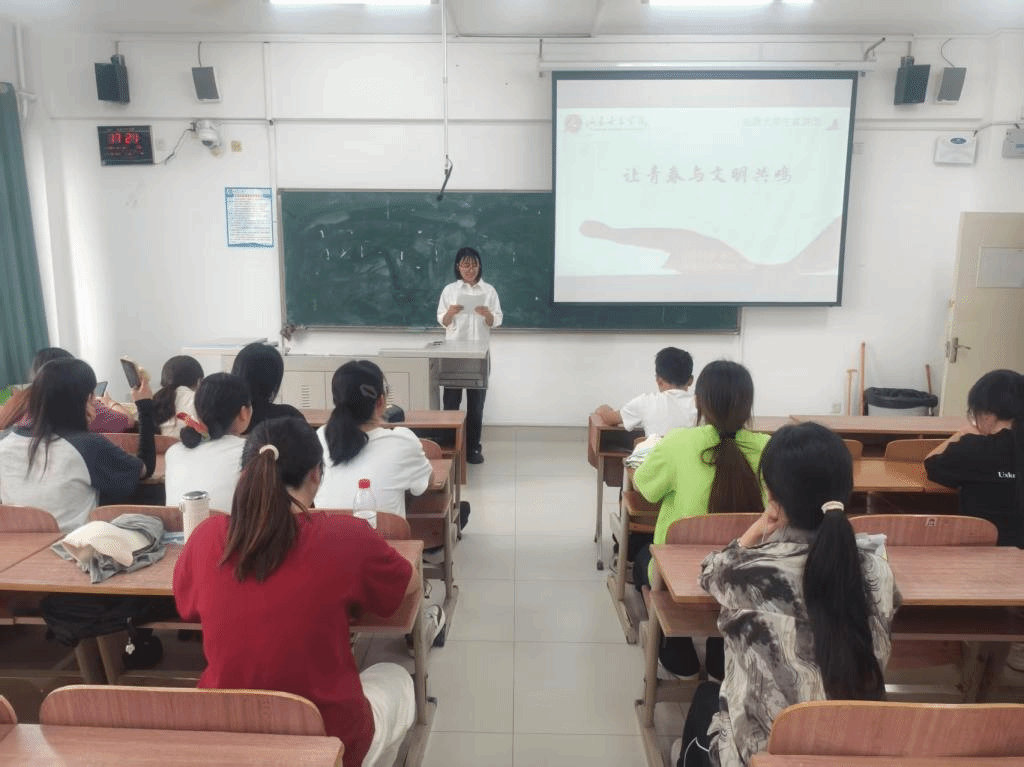

校弘德宣讲团成员孙丽、贾乐围绕“传统文化传承:让青春与文明共鸣”开展宣讲。

宣讲伊始,孙丽介绍“春节”列入联合国非遗名录一事,指出这彰显了中华传统文化的蓬勃生机。她以2025年春晚为例,展现传统文化与现代创意、科技的融合,强调传统文化是充满活力、可互动生长的存在。

贾乐聚焦传统节日,描绘春节、端午、中秋等节日里,人们吟诗感怀、纪念先贤、共赏明月的画面,点明传统节日是文化认同的重要纽带,蕴含生态与人文精神。她还列举故宫AR重现《千里江山图》、河南卫视“水下洛神舞”等创新传播案例说明非遗传承离不开青年力量,青春与非遗相遇能迸发无限创造力。

青年作为活化基因的角色:强调大学生既是文化的“解读者”,更是“转译者”。例如某高校学生团队用短视频拆解榫卯结构的力学原理,将专业知识转化为大众易懂的内容;或通过“方言保护计划”,用音频数据库记录濒危方言背后的民俗文化。她呼吁同学们发挥专业所长——无论是设计、编程还是教育专业,都能找到传统文化与现代技能的结合点,成为基因活化的“桥梁”。

此次宣讲活动如同一把钥匙,打开了传统文化与青年思维的对话之门。成员们的宣讲,既让同学们感受到千年文脉的厚重底蕴,也展现了数字时代文化创新的无限可能。学校将以此为契机,推动传统文化与学科教育的融合实践,鼓励学子们在传承中创新,在创新中传承,让文化基因在新时代焕发出更蓬勃的生命力。